“Kok elo umur kepala 4 masih nonton konser?”

Bukan cuma nonton konser, tapi mengejar idol sampai ke Korea.

“Lah, kalo lo nonton, Dudu ditinggal?”

Soalnya kalo diajak, dia tidur. Terus habis itu ngomel-ngomel sendiri karena mendingan di rumah main PS atau nonton Netflix.

“Kok tega ninggalin anak?”

Jangankan konser ke kabupaten sebelah, saya pernah nonton konser sendirian di Kuala Lumpur. Dudu ya sama opa omanya di rumah.

Jalan hidup saya terbalik dengan kebanyakan orang. Ketika yang lain sibuk travelling, party, nonton konser dan mengejar idol-nya, saya sedang jadi ibu tunggal. Nah, sekarang ketika semua orang di sekitar saya sedang fokus berkeluarga, saya malah ada di lokasi konser idol Kpop bersama ribuan anak-anak yang umurnya tidak beda jauh dengan Dudu. Ada emak-emak nyasar yang terlambat ngefans sama Kpop. Eh, memangnya itu terlambat?

|

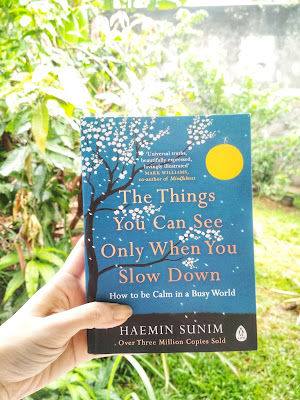

| Akhirnya nonton konser CNBlue, meski beli tiket H-1. |

“Kalo Dudu udah kuliah, lo mau apa?”

“Gue mau kuliah lagi, ambil S2.”

Saya memperhatikan kebingungan di raut wajah lawan bicara saya. Sudahkah terlambat untuk ingin mengambil S2, sekolah lagi mencari gelar yang sesuai passion saya? Banyak tawaran kuliah yang hadir di sepanjang karir saya. Namun jurusannya ya itu, bisnis, marketing dan sejenisnya. Sementara saya inginnya belajar antropologi, ethics atau social work. Tidak nyambung dengan pekerjaan sekarang.

Apakah saya menyesal?

Sempat terlintas, seandainya saya lebih muda, tentu nonton konser sambil berdiri 3,5 jam bukan hal mustahil. Saya tidak perlu pegal-pegal pegal sampai tiga hari dan tumbang seharian hanya karena terlalu euphoria di konser. Atau mungkin, tidak perlu merasa ilfil ketika idol yang ada di panggung mulai gombal kepada penontonnya hanya karena usia mereka setidaknya 5 tahun lebih muda dari saya. Berondong. Tapi menikmati konser Kpop di usia ini, di mana sudah tidak sanggup antri berjam-jam, juga bukan sebuah keterlambatan.

Soalnya waktu semua orang sibuk dengan idol-nya, saya sibuk membesarkan Dudu. Jadi ya mau bagaimana lagi kalau pilihannya begitu?

Pertemuan saya dengan Idol Kpop yang termasuk terlambat itu membawa dampak besar dalam hidup dan mimpi saya. Di usia 30+, saya belajar lagi bahasa baru, bahasa Korea. Yang kalau dipikir-pikir tahun ini adalah tahun ke-7 tahun saya tekuni. Lalu tahun ini, saya juga mendaftar untuk jadi Honorary Reporter di Koreanet. Hanya karena saya kangen dengan kegiatan sebagai jurnalis, sekaligus ingin melakukan sesuatu sebagai fans Kpop. Belum lagi, akhir tahun lalu saya mulai mencoba menulis fiksi dengan lebih serius. Bisa ditebak, latar belakang dan karakter yang muncul ya lagi-lagi berhubungan dengan Kpop dan Korea. Belajar bahasa dan belajar menulis fiksi, semua di usia yang sepertinya kok terlambat. Soalnya teman-teman yang ikutan, semua umurnya lebih muda.

|

| Kalo nonton, yang diajak si boneka ini |

Hal ini mungkin akan terjadi ketika kelak saya beneran kuliah S2. Teman-teman yang usianya lebih dekat dengan Dudu, masih muda-muda dan mungkin sanggup begadang menyelesaikan thesis. Daya ingat yang lebih kuat, lebih mudah menghafal waktu ujian. Kemampuan analisa yang lebih tajam karena belum lama terjeda dari masa kuliah yang sebelumnya. Tapi ini tentunya bukan alasan bagi saya untuk tidak jadi kuliah lagi. Justru mungkin saya akan lebih santai menjalani kuliah karena tidak ada beban karir yang menanti di ujung jalan.

Memulai sesuatu belakangan, bukan berarti kita tidak bisa mengejarnya dengan senang hati. Ada kok, kebahagiaan yang hadir ketika kita berada selangkah lebih di belakang. Kita jadi punya waktu untuk mengamati jalan yang akan diambil dengan lebih jelas. Misalnya jadi lebih bisa mengatur prioritas ketika menonton konser. Atau jadi punya semangat dan motivasi lebih untuk mencapainya. Terutama kalau kita orangnya kompetitif. Bisa belajar lebih fleksibel juga. Sebagai ibu-ibu, tentunya saya harus berpikir ke mana Dudu harus saya titipkan kalau saya mau pergi nonton konser selama 4 jam?

Terlambat atau tepat waktu, yang pasti, nikmati saja perjalanannya. Semua toh akan indah pada waktunya.